Plus de trois années sont passées depuis mon dernier billet consacré à la bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême, une période marquée par une nouvelle direction artistique. Alors que la programmation de la cinquante-troisième édition est en train de se mettre en place en pleine polémique concernant les très bonnes relations entre 9e Art+ et l’Association du Festival, il est temps de proposer un petit ajout à la série La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême.

Les précédents billets

Pour rappel, voici les précédents billets sur le sujet :

- La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême (1/4)

- La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême (2A/4)

- La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême (2B/4)

- La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême (3/4)

- La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême (4A/4)

- La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême (4B/4)

- La Bande dessinée asiatique au festival d’Angoulême (Annexe)

Les années Fausto (à partir de 2022)

L’édition 2021 n’ayant pas eu lieu en « présentiel » pour cause de COVID, et après une nouvelle réorganisation (ça changeait tous les ans à l’époque) de la direction artistique du festival après le départ (toujours regretté) en 2020 de Stéphane Beaujean, une certaine stabilité s’est installée en ce qui concerne la bande dessinée asiatique. En effet, Fausto Fasulo (aussi directeur des rédactions des magazines Mad Movies et ATOM) a pris le poste en 2021, après avoir été en 2019 et 2020 responsable des animations de l’espace Rencontre de Manga City. Cette continuité permet d’y maintenir une qualité certaine et il n’y a pas réellement de doute à ce sujet en ce qui concerne 2026.

Pour l’édition 2022, déplacée à un inhabituel mois de mars, Manga City bénéficie à nouveau d’un espace confortable, celui destiné à accueillir un ensemble immobilier et situé à côté de la médiathèque l’ALPHA. Cela permet d’avoir 1 500 m2 pour les stands et un bel espace de 500 m2 pour les rencontres et animations. Le programme de celles-ci, malgré l’absence de mangaka parmi les invité·e·s (il faut se contenter de la fille de Mizuki pour entendre parler japonais) sont d’ailleurs bien plus consistantes que celles de 2020 qui étaient totalement dénuées d’intérêt. Néanmoins, il n’en reste rien de particulièrement mémorable. Parmi les invitées asiatiques, notons la présence de Pam Pam Liu sur les stands d’IMHO et de Taïwan. Elle est une des cinq autrices venues avec la délégation taïwanaise pour cette édition du festival. Par ailleurs, Adoor Yeh et Doz Lin ne sont pas des inconnues à Angoulême car elles ont été en résidence à Maison des auteurs entre décembre 2020 et février 2021. Quand à Chen Pei-Hsiu, elle a été en résidence à la Maison de la BD de Blois, de mi-novembre 2020 à mi-février 2021.

Les expositions en rapport avec la bande dessinée asiatique sont au nombre de trois : la principale, consacrée à la carrière de Shigeru Mizuki, est située au Musée d’Angoulême. Elle connait un grand succès malgré la faible fréquentation générale de cette édition atypique. Cela s’explique notamment par la présence en nombre d’un public peu amateur de manga et souvent assez âgé (en plus de l’excellence de l’exposition en elle-même). Les deux autres expos trouvent place à l’Alpha. L’une met en avant Tatsuki Fujimoto et ses deux séries Fire Punch et Chainsaw Man, l’autre est orientée cinéma d’animation avec « L’Art de Inu-Oh » qui comprends plusieurs dessins de Tayou Matsumoto. Les deux sont sympathiques mais restent anecdotiques. Comme chaque année, le cycle des Conférences du Conservatoire (c’est le dernier mais on ne le sait pas encore) propose une conférence sur la place de plus en plus importante des femmes dans la création de mangas à destination d’un public adulte. Il s’agit de « Un souffle féminin dans le seinen manga » donnée par votre serviteur.

Notons aussi la présence au fond de la bulle de l’exposition Goldorak consacrée à l’ouvrage collectif éponyme publié par Kana fin 2021, prise d’assaut, notamment lors des séances de dédicaces. Par ailleurs, les éditeurs spécialisés sont présents en nombre, avec notamment Akata, Glénat, Kana, Ki-Oon, Ototo, Pika, Vega, mais aussi Izneo, et Manga.io. Si IMHO est à Manga City, Le Lézard Noir préfère rester à la Bulle du Nouveau Monde.

N’oublions pas le toujours réussi pavillon taïwanais mettant en avant quatre titres sortis en 2021 en version française : Des assassins de Chen Uen (Patayo), Somnolences de Pei-hsiu Chen (Actes Sud), Toi et moi le jour de la grande catastrophe de Pam Pam Liu (IMHO) et ROOM de 61Chi (Éditions H). À cela, nous pourrions ajouter 9 Lives Man de Monday Recover (Mahô) et Ichthyophobia de Lung-chieh Li (Nazca). En effet, depuis 2020 et après des années de présence au festival, le pavillon, désormais géré par l’agence TAICCA, réussit à placer en nombre ses bandes dessinées, ce qui se confirmera les années suivantes. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet, le site Bubble propose un dossier intéressant et assez complet.

L’année 2023 est l’occasion de juger un nouveau déménagement de Manga City qui est désormais accolé à la Halle 57 qui héberge l’espace Alligator… 57. On a là un passage obligé totalement dénué d’intérêt à moins d’être fan de skate, de hip-hop ou de vouloir acheter des goodies plus ou moins japonais. L’espace rencontre a malheureusement rétréci (c’est d’ailleurs tout Manga City qui a diminué en surface), et il a été réintégré à la bulle des stands, ce qui le rend particulièrement bruyant. Si la décoration des stands rend l’espace plutôt attractif, l’étroitesse du lieu rend particulièrement pénible sa circulation, surtout le samedi. Dommage…

Le programme des rencontres est intéressant et bien animé, notamment par Julien Bouvard. Akane Torikai est l’invitée japonaise de Manga City. Les trois invités bénéficiant d’une exposition et donc d’une masterclass (payante) sont au Théâtre. Il s’agit de Hajime Isayama, Ryôichi Ikegami et Junji Itô. Pour ce dernier, ça a dû lui faire drôle d’être traité comme une star alors qu’il était venu dans une indifférence quasi-générale quelques années auparavant. Bien entendu, les délégations hongkongaises et taïwanaises sont là avec un nombre conséquent d’autrices et d’auteurs.

Il y a donc trois expositions dédiée au manga, une patrimoniale et deux dites « immersives ». Celle intitulée « Ryôichi Ikegami, à corps perdus » est situé au Musée. Pour une exposition bouche-trou (elle a dû remplacer en urgence celle prévue sur l’œuvre d’Umezu) et un peu hors sujet car consacrée à un auteur de second plan, elle est réussie grâce à une approche intéressante et plutôt centrée sur les scénaristes d’Ikegami. Bravo aux deux co-commissaires, Léopold Dahan et Xavier Guilbert, pour s’en être sorti par le haut. Impossible d’être aussi enthousiaste à propos de l’exposition principale, située au sous-sol de la médiathèque l’Alpha. Elle est consacrée à L’Attaque des Titans. Certes, il y a une belle scénographie et elle bénéficie d’une bande son de qualité. Cependant, l’accumulation de planches sans réel accompagnement en dehors de cartels introductifs abscons fait que cette exposition (payante) se visite en trente minutes maximum. En effet, ce n’est pas la qualité des dessins de Hajime Isayama qui font passer du temps sur chaque planche. La troisième exposition (située à Franquin) est consacrée à Junji Itô, plus exactement aux œuvres publiées chez Mangestu, ce qui en limite sacrément le côté rétrospectif. Là aussi, une belle scénographie met en évidence les limites graphiques du mangaka. L’absence de discours critique (les planches exposées parlent pour l’auteur, n’est-ce pas) réserve cette exposition aux fans de Junji Itô, nombreux depuis que ce dernier bénéficie d’une hype grâce à un retour en grâce de l’horreur auprès d’un certain public.

En 2024 et 2025 : la continuation

Avec la pérennisation de l’espace Alligator 57, nous retrouvons en 2024 une configuration similaire à celle de l’édition précédente, à un détail près, d’importance : le sous-sol de la médiathèque l’Alpha n’accueille plus d’exposition mais un espace dédié aux rencontres. Cela aurait pu nous isoler du bruit ambiant, sauf que l’installation voisine du studio « twitch » de Manga City fait qu’on est régulièrement gêné par le bruit issu des animations dudit studio. À la différence de l’année précédente, le programme n’est pas fou. Il n’y a pas de rencontre avec des mangaka et, pour le reste, il n’y a rien d’indispensable. Moto Hagio, Hiroaki Samura et Shin’Ichi Sakamoto sont les invités venu du Japon mais c’est pour des masterclass au Théâtre (payantes donc).

Manga City bénéficie donc de plus de place, ce qui permet de mieux y circuler. Il faut dire que la fréquentation est aussi en net recul. Au moins, ça donne plus envie d’y retourner pour bavarder avec tel ou tel éditeur. Ceux-ci sont présents en nombre, avec de jolis stands, que ce soit les leurs ou ceux proposés par le Quartier manga, concept lancé par Manga.io à Japan Expo en 2023 et repris aussi à la Foire du livre de Bruxelles en 2024. Plusieurs petits éditeurs tels qu’Asian District, le défunt réunionnais Des bulles dans l’océan, Nouvelle Hydre, Nazca Éditions, naBan, Mahô sont ainsi présents, mais aussi l’américain et très alternatif Glacier Bay Books et le label Combo de Dargaud. Il y a bien sûr les poids lourds tels que Glénat, Kana, Ki-oon, Pika sans oublier les classiques Akata, Delcourt (Tonkam, Soleil Manga, KBooks), Sakka, Panini et les pavillons Taïwan et Hong-Kong.

En plus d’une projection, deux expositions sont consacrées au manga : Il y a surtout celle consacrée à Moto Hagio, tant réclamée par les amatrices et amateurs de la mangaka. Sise au musée d’Angoulême, proposée au public jusqu’à la mi-mars, elle bénéficie d’un catalogue. Il y a aussi celle centrée sur la série L’Habitant de l’infini de Hiroaki Samura, située à l’Espace Franquin, réalisée en partenariat avec Casterman, ce qui confirme une évolution des expositions manga entrevue l’année précédente. Enfin, cette fois en partenariat avec Ki-oon, la projection, assez décevante comparée à celle consacrée à Druillet l’année précédente, met en lumière le titre #DRCL : Midnight Children de Shin’Ichi Sakamoto.

Pas de gros changements en ce qui concerne la bande dessinée asiatique en 2025. L’espace Rencontres retourne dans la bulle manga et l’Alpha accueille à nouveau une exposition, cette-fois consacrée à Vinland Saga. Surtout, il n’y a pas d’exposition manga patrimoniale au Musée d’Angoulême alors que c’était un des points forts du programme depuis 2017. En effet, avec « Kazuo Kamimura : l’estampiste du manga » nous avions pris l’habitude d’avoir une mise en avant de l’histoire du manga sans commune mesure avec ce qui se fait habituellement. Est-ce un loupé ou une nouvelle orientation de la programmation ? La conférence de presse à la fin de l’année nous permettra d’en savoir plus.

Il y a bien trois expositions, deux étant consacrées à une seule œuvre avec un partenariat avec l’éditeur concerné. Dites « immersives », elles ne sont pas sans intérêt, avec une belle scénographie, celle consacrée à Gou Tanabe (à l’Espace Franquin) bénéficie même d’un catalogue. Il y a quand même une petite nouveauté les concernant : il est possible de les visiter en nocturne en contrepartie de l’achat d’un billet. Une excellente idée tant elles sont prises d’assaut durant tout le festival, par exemple celle sur Vinland Saga à l’Alpha. Le cas le plus visible est celui de « L’Atelier des sorciers : la plume enchantée de Kamome Shirahama » car l’exposition est située à l’Hôtel Saint-Simon avec sa jauge très faible.

Contrairement à l’année précédente, le programme de Manga City propose plusieurs rencontres avec des auteurs japonais : Gou Tanabe discutant de Lovecraft avec François Baranger (illustrateur des œuvres de Lovecraft chez Bragelone), Shintaro Kago et Yasutoshi Kurokami. Bien entendu, trois masterclass sont consacrées à Kamome Shirahama, Gou Tanabe et Makoto Yukimura, ce dernier étant déjà venu au festival en 2010. Malheureusement, le bruit est aussi de retour, rendant les rencontres un peu pénibles à suivre à certains moments.

Manga City accueille à peu près les mêmes exposants qu’en 2024, le Quartier manga étant toujours de la partie. Tant mieux, cela permet à de nombreux éditeurs d’être présents, à l’instar d’Asian District, IMHO, Nazca, naBan, Mahô, Panini (eh oui…), Shiba, etc. en plus des habituels poids lourds. Les pavillons Taïwan et Hong-Kong sont là aussi, avec leurs délégations. La fréquentation est bien meilleure qu’en 2024 et les ventes sont excellentes, ce qui ne peut qu’encourager à revenir. La volonté de l’organisation de développer le manga, notamment vers le grand public se trouve ainsi validée.

Les sélections et prix

Voici les différentes sélections proposées de 2021 à 2024. En effet, si l’édition 2021 s’est déroulée en ligne et non à Angoulême, la remise des prix a bien eu lieu, en ligne (et ça fonctionnait très mal). Nous pouvons noter une inflation du nombre de titres depuis la période de confinement. Il est certain que cette augmentation reflète le boom du manga des années 2020 et 2021. Il est juste dommage que la qualité de la plupart des titres sélectionnés pour ces deux années-là soit assez relative, que certains choix sentent un peu trop l’opportunisme et que cela ne montre pas la grande diversité des titres proposés durant cette période. Cela explique peut-être l’absence de prix en 2021 et 2022. Ne parlons pas du ridicule du prix de la série (il faut normalement compter au moins trois tomes) donné en 2025 à DEMENTIA 21, un Kago mineur aseptisé pour le public américain. Enfin, l’absence de titres taïwanais dans ces différentes sélections, alors qu’ils sont proposés en nombre depuis quelques années et que beaucoup sont d’une grande qualité, n’est plus justifiable.

2021

| Sélection officielle | Space Brothers – tome 31 de Chûya Koyama (Pika) |

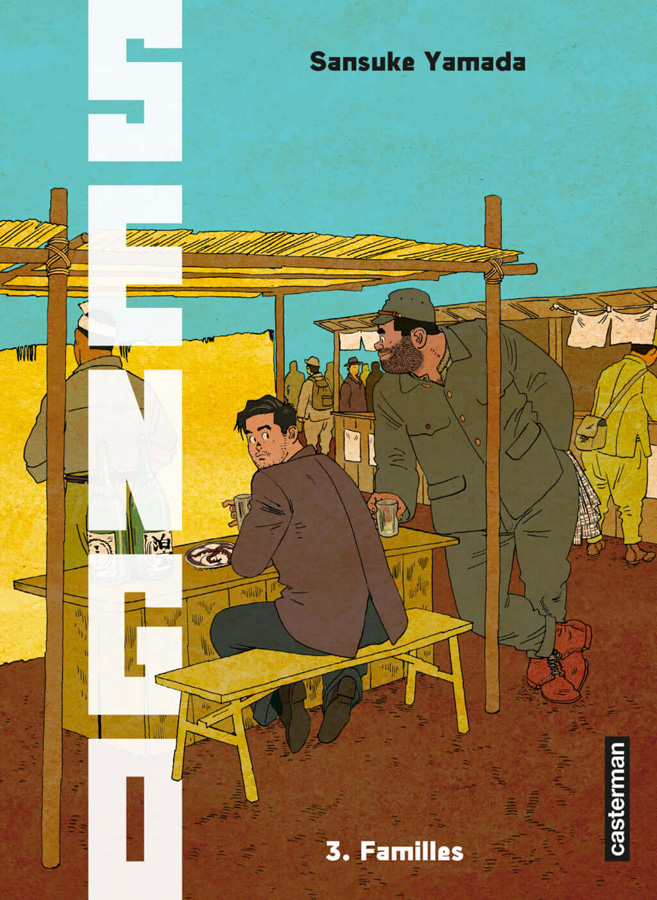

| Sélection officielle | Sengo – tome 3 de Sansuke Yamada (Casterman) |

| Sélection patrimoine | Le Marais de Yoshiharu Tsuge (Cornélius) |

| Sélection patrimoine | Peuple invisible de Shohei Kusunoki (Cornélius) |

| Sélection patrimoine | Violence & Peace de Shinobu Kaze (Le Lézard Noir) |

| Sélection jeunesse | Asadora ! – tome 3 de Naoki Urasawa (Kana) |

| Sélection jeunesse | Spy × Family – tome 1 de Tatsuya Endo (Kurokawa) |

2022

| Sélection officielle | Le Bateau de Thésée – tome 10 de Toshiya Higashimoto (VEGA-Dupuis) |

| Sélection officielle | Daruchan de Lemon Haruna (Le Lézard Noir) |

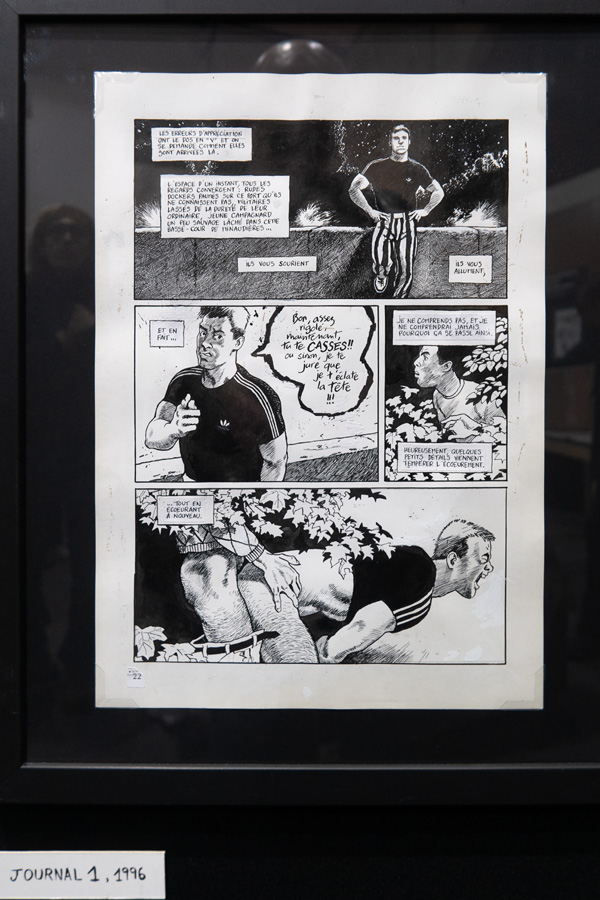

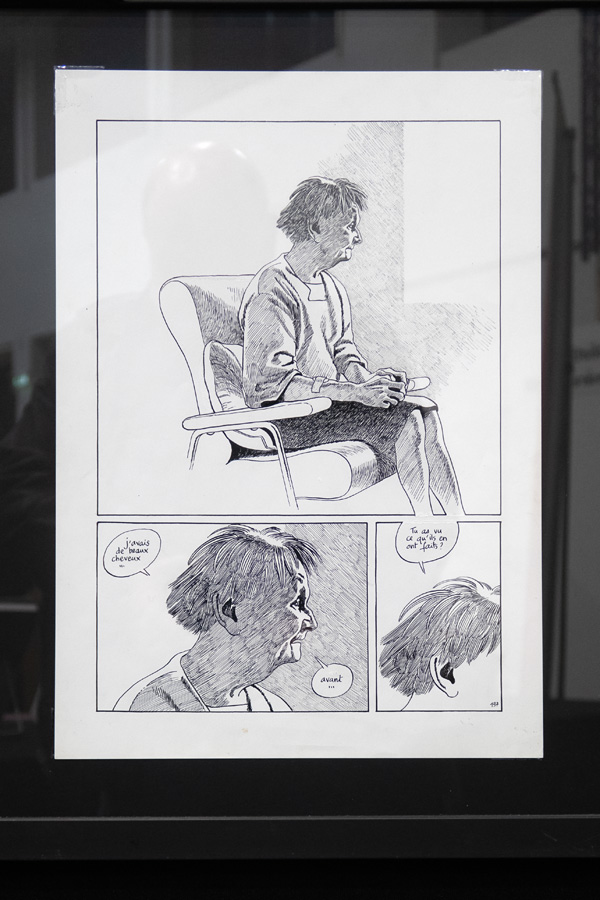

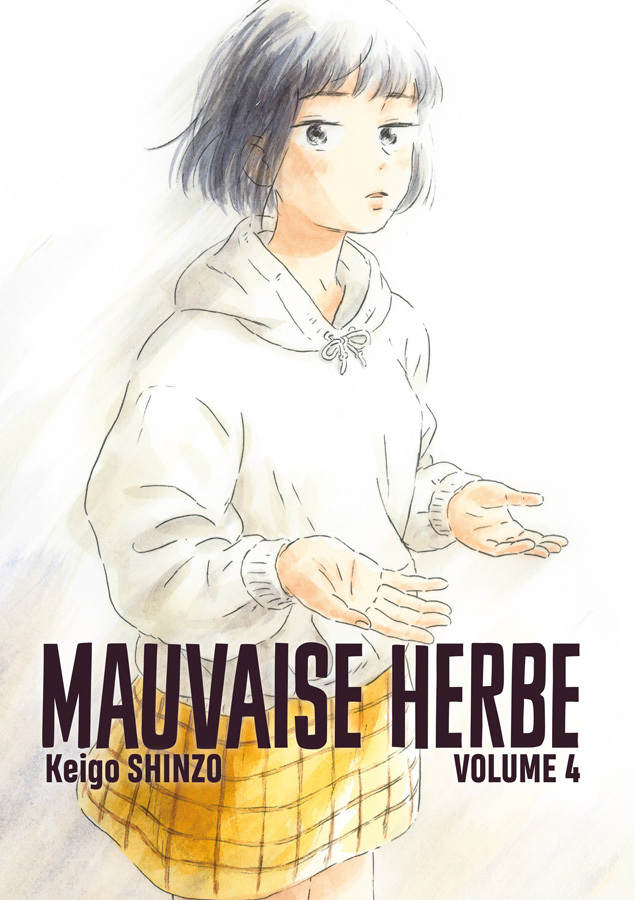

| Sélection officielle | Mauvaise herbe – tome 4 de Keigo Shinzô (Le Lézard Noir) |

| Sélection officielle | Natsuko no sake – tome 5 d’Akira Oze (VEGA-Dupuis) |

| Sélection officielle | Sensor de Junji Itô (Mangetsu) |

| Sélection officielle | Une brève histoire du robo-sapiens de Toranosuke Shimada (Noeve Grafx) |

| Sélection patrimoine | L’Envol de Kuniko Tsurita (Atrabile) |

| Sélection jeunesse | Blue Lock – tome 5 de M. Kaneshiro & Y. Nomura (Pika) |

| Sélection jeunesse | Un été à Tsurumaki de Shin’ya Komatsu (IMHO) |

| Sélection jeunesse | Blue Period – tome 6 de Tsubasa Yamaguchi (Pika) |

| Sélection jeunesse | Je crois que mon fils est gay – tome 2 d’Okura (Akata) |

2023

| Prix du patrimoine | Fleurs de pierre de Hisashi Sakaguchi (Revival) |

| Prix de la série | Les liens du sang – tome 11 de Shuzo Oshimi (Ki-oon) |

| Sélection officielle | Darwin’s Incident – tome 1 de Shun Umezawa (Kana) |

| Sélection officielle | Fool Night – tome 2 de Kasumi Yasuda (Glénat) |

| Sélection officielle | Intraitable – tome 6 de Choi Kyu-Sok (Rue de l’échiquier) |

| Sélection officielle | Gannibal – tome 10 de Masaki Ninomiya (Meian) |

| Sélection officielle | Peleliu – Guernica of Paradise – tome 11 de Kazuyoshi Takeda (VEGA-Dupuis) |

| Sélection officielle | La Princesse du château sans fin de Shintaro Kago (Huber) |

| Sélection éco-fauve | Planètes – tome 1 de Makoto Yukimura (Panini) |

| Sélection jeunesse | Boys Run The Riot de Keito Gaku (Akata) |

| Sélection jeunesse | Horiyama – tome 6 de Daisuke Hagiwara & Hero (nobi-nobi) |

| Sélection jeunesse | La Concierge du Grand Magasin de Tsuchika Nishimura (Le Lézard Noir) |

| Sélection jeunesse | Ranking of Kings – tome 1 de Sosuke Toka (Ki-oon) |

2024

| Prix du jury jeunesse | Bâillements de l’après-midi – Tome 1 de Shin’ya Komatsu (IMHO) |

| Prix du patrimoine | Quatre Japonais à San Francisco de Yoshitaka Kiyama (Onapratut / Le Portillon) |

| Sélection officielle | Blue Giant Explorer – tome 1 de Shinichi Ishizuka (Glénat) |

| Sélection officielle | Chainsaw Man – tome 13 de Tatsuki Fujimoto (Crunchyroll) |

| Sélection officielle | Les Daronnes de Yeong-Shin Ma (Atrabile) |

| Sélection officielle | Evol – tome 1 d’Atsushi Kaneko (Delcourt) |

| Sélection officielle | The Fable – tome 13 de Katsuhisa Minami (Pika) |

| Sélection officielle | Kujô l’implacable – tome 3 de Shôhei Manabe |

| Sélection officielle | Une chouette vie de Hideyasu Moto (Misma) |

| Sélection patrimoine | Le Clan des Poe – tome 1 de Moto Hagio (Akata) |

| Sélection patrimoine | Confidences d’une prostituée de Takao Saitô (Akata) |

| Sélection patrimoine | Désir sous la pluie de Yoshiharu Tsuge (Cornélius) |

| Sélection éco-fauve | Le Voyage de Shuna de Hayako Miyazaki (Sarbacane) |

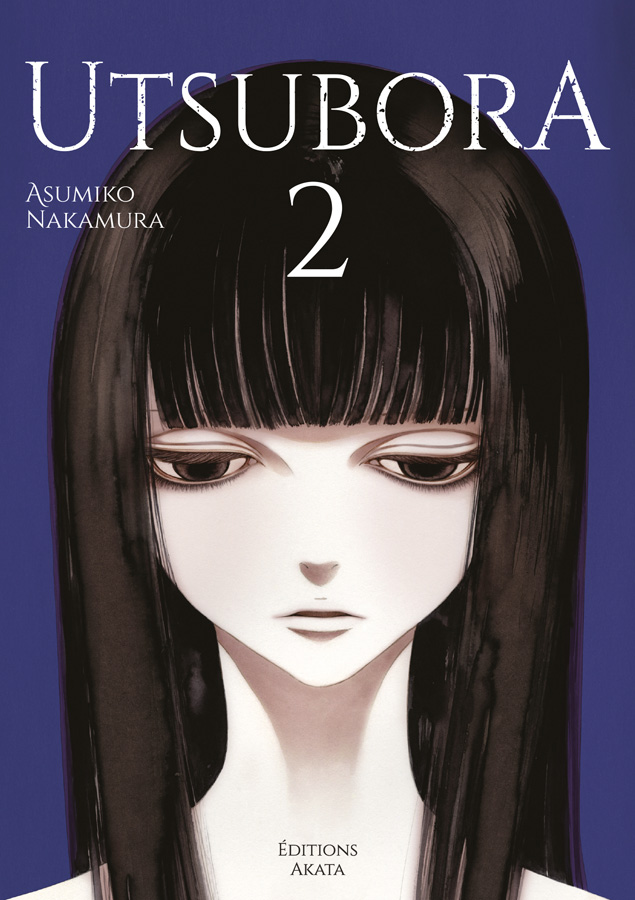

| Sélection fauve polar | Utsubora – tome 2 d’Asumiko Nakamura (Akata) |

| Sélection jeunesse | Tsugai – Daemons of the Shadow Realm – tome 1 de Hiromu Arakawa (Kurokawa) |

| Sélection jeunesse | Tokyo Aliens – tomes 1 à 4 de NAOE (Kana) |

2025

| Prix de la série | DEMENTIA 21 – tome 2 de Shintaro Kago (Huber) |

| Sélection officielle | Hirayasumi – tome 4 de Keigo Shinzô (Le Lézard Noir) |

| Sélection officielle | Saturn Return – tome 10 d’Akane Torikai (Akata) |

| Sélection officielle | Land – tome 7 de Kazumi Yamashita (Mangetsu) |

| Sélection officielle | The Summer Hikaru Died – tome 3 de Mokumokuren (Pika) |

| Sélection patrimoine | Shinkirari – Derrière le rideau, la liberté de Murasaki Yamada (Kana) |

| Sélection jeunesse | Luca, vétérinaire draconique – tome 1 de Yuma Hirasawa (Glénat) |

Après une inflation de titres sélectionnés entre 2022 et 2024 (sélection qui concerne les bandes dessinées sorties l’année précédente et proposées par les éditeurs, rappelons-le), qui donnait une impression de choix souvent sans grand intérêt, retour à une liste plus courte et donc plus intéressante. Car il y avait autant d’excellents titres dans les listes, mais ils étaient noyés dans la « masse ». Tous ces choix, que l’on pourrait qualifier d’anecdotiques, étaient-ils là car ils faisaient consensus au sein du jury plutôt que d’autres propositions plus exigeantes ? Quoi qu’il en soit, une liste à nouveau plus resserrée a redonné une meilleure impression d’excellence. Mais après tout, la sélection ne fait que refléter une réalité : les bons titres sont noyés parmi les blockbusters et les œuvres sans originalité…

Pour terminer, voici les liens vers des galeries photos de Manga City pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. J’en profite pour remercier Manuka pour sa relecture et ses corrections.